2025.04.04 Text : 桂 浩子(広報室)

近江八景 三井まんじゅう

- # お菓子のおはなし

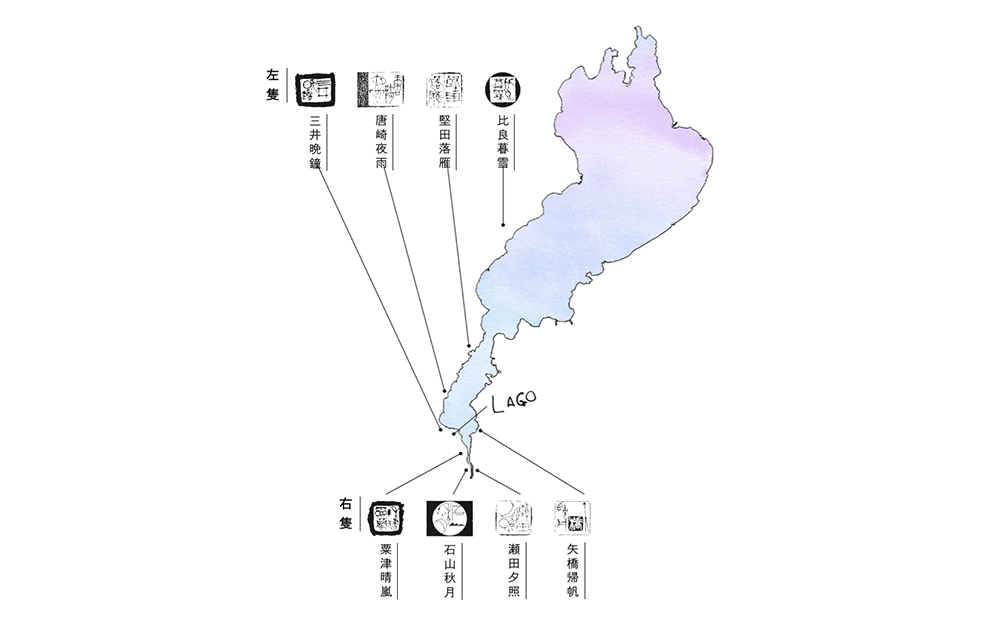

近江八景は成安造形大学の学生さんとの共同開発プロジェクトから誕生した詰合せです。

かつて大津にあった膳所(ぜぜ)城から見られたと伝えられる八つの景色をあらわした八つのお菓子。近江の魅力や歴史にふれていただきたいと願いをこめた詰合せのなかから、三井まんじゅうをご紹介します。

三井晩鐘(みいのばんしょう)は春の暮れどき、三井寺でつかれる鐘の音のこと。歌川広重の浮世絵では長等山(ながらやま)のふもとの三井寺が描かれています。

〈近江八景〉で唯一、音のある景色が選ばれた三井晩鐘。開発では食べてポリポリと音がするあられのほか、三井寺の鐘の音を聞いたという蛇女房の昔話からお饅頭という案も出ました。その後、打合せをかさねるなかで鐘の色と春をあらわす素材としてよもぎの採用が決まり、完成したのが三井まんじゅう。よもぎを練りこんだ生地に粒餡を包み、天面には三井寺から許可をいただいた三井(みつい)の紋を型押しし、焼きあげています。

瀬田夕照や三井晩鐘は春、矢橋帰帆は夏というように〈近江八景〉では季節も景色を構成する要素のひとつ。たねやでよもぎを使うのは春のお菓子だけですが、近江八景の詰合せでは年間を通してよもぎを使った三井まんじゅうをお届けいたします。

また、詰合せには以前ご紹介した矢橋まんじゅうと三井まんじゅう、二つの「まんじゅう」が入っています。矢橋まんじゅうは生地を蒸し、三井まんじゅうは焼いたお饅頭。製法の異なる二つのお饅頭をお楽しみください。

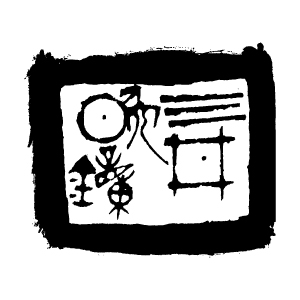

2023年秋にプレゼンテーションを受けた際、三井晩鐘には「鐘の形や色を使ったお菓子」というご提案を学生さんからいただいていました。三井まんじゅうの個装には鐘の柄をイメージした文様を用い、中央には書家 水野恵氏による篆刻風(てんこくふう)の古漢字を配しました。

■三井晩鐘

「井」の「丼」(中は・)は古い字で、中から水が湧き出てくることを意味します。水の湧くものが「丼」、空井戸が「井」なのです。「晩」の日偏は太陽が光を放っている様子を表しています。古漢字には〇だけの文字もありました。

「果想観譜 たねや・クラブハリエのための水野恵作品輯」解題より引用