カテゴリ

ラ コリーナ日誌

「栗百本」をもとめて

Text : 國領美歩(広報室)

- #カステラショップ〈栗百本〉

- #藤森照信先生

- #コンセプト

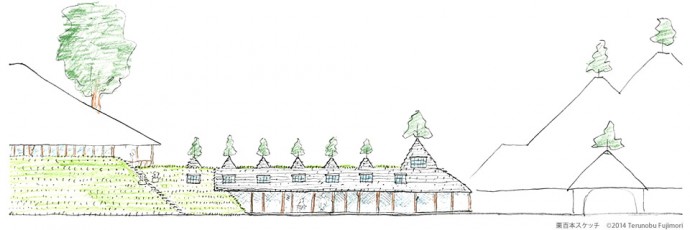

栗百本― その名の通り「栗の木を100本使う」がコンセプトの一つ、ラ コリーナ近江八幡に新たに計画を進める施設です。 あたたかみのある栗材の表情を感じながら、できたてのお菓子や食事を楽しんでいただける空間。産みたての新鮮な卵を使った「カステラ専門店」を計画しています。焼き立ての“カステラ”はもちろん、こだわりの卵のおいしさを活かした“オムライス”や“卵かけごはん”など、プランは広がります。

栗百本― その名の通り「栗の木を100本使う」がコンセプトの一つ、ラ コリーナ近江八幡に新たに計画を進める施設です。 あたたかみのある栗材の表情を感じながら、できたてのお菓子や食事を楽しんでいただける空間。産みたての新鮮な卵を使った「カステラ専門店」を計画しています。焼き立ての“カステラ”はもちろん、こだわりの卵のおいしさを活かした“オムライス”や“卵かけごはん”など、プランは広がります。  メインショップの「草屋根」に続いて、設計を担当してくださるのは建築史家・建築家の藤森照信先生です。

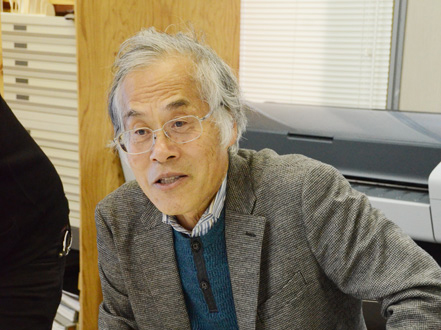

メインショップの「草屋根」に続いて、設計を担当してくださるのは建築史家・建築家の藤森照信先生です。  4月下旬、藤森先生と私たちは「100本の栗の木」をもとめて長野県木曽郡木曽町を訪れました。 古くから信仰の山として畏敬を集めてきた御岳山。まだ雪の残る壮大な霊山のふもと、ナラやクルミなど、さまざまな種類の木々が自生する雑木の山に入りました。 今回の視察には社長と担当者も同行しました。藤森先生は「実際に山に行って木を見ると、いろんなことを感じてもらえる。木の最初の姿から見てもらうことが大切」と話します。

4月下旬、藤森先生と私たちは「100本の栗の木」をもとめて長野県木曽郡木曽町を訪れました。 古くから信仰の山として畏敬を集めてきた御岳山。まだ雪の残る壮大な霊山のふもと、ナラやクルミなど、さまざまな種類の木々が自生する雑木の山に入りました。 今回の視察には社長と担当者も同行しました。藤森先生は「実際に山に行って木を見ると、いろんなことを感じてもらえる。木の最初の姿から見てもらうことが大切」と話します。  標高1000メートル近くある山の気候はまだ初春。澄んだ空気は少しひんやり、フキノトウが顔を出していました。

標高1000メートル近くある山の気候はまだ初春。澄んだ空気は少しひんやり、フキノトウが顔を出していました。  案内役はこの山をよく知る三澤總喜さんと川邉武さん。お二人とも長年にわたって林業に携わる「山の大ベテラン」です。

案内役はこの山をよく知る三澤總喜さんと川邉武さん。お二人とも長年にわたって林業に携わる「山の大ベテラン」です。  山中はとても静かでした。谷を流れる川のせせらぎとどこからともなく聞こえてくる生き物の気配、三澤さんが腰に付けた熊よけの鈴が「リーン、リーン」と鳴る音だけが響きます。 「熊が冬眠明けでお腹すかしてますから、もしおったら大声出さずにゆっくり後ろに下がってください」。 木には熊が樹皮をはがしたという生々しい跡も!! 熊との遭遇を思うと怖かったですが、これから出会う「栗の木」への期待で胸は高鳴りました。

山中はとても静かでした。谷を流れる川のせせらぎとどこからともなく聞こえてくる生き物の気配、三澤さんが腰に付けた熊よけの鈴が「リーン、リーン」と鳴る音だけが響きます。 「熊が冬眠明けでお腹すかしてますから、もしおったら大声出さずにゆっくり後ろに下がってください」。 木には熊が樹皮をはがしたという生々しい跡も!! 熊との遭遇を思うと怖かったですが、これから出会う「栗の木」への期待で胸は高鳴りました。  進むのは45度を超える険しい斜面。山を知り尽くすお二人の後ろを付いていくのは精いっぱい、汗びっしょりです。素人には、どれが栗の木かさえ分かりません。

進むのは45度を超える険しい斜面。山を知り尽くすお二人の後ろを付いていくのは精いっぱい、汗びっしょりです。素人には、どれが栗の木かさえ分かりません。  特に栗とナラはそっくりなので、根元を少し削って見分け、目印の赤いリボンを結んでいきます。

特に栗とナラはそっくりなので、根元を少し削って見分け、目印の赤いリボンを結んでいきます。  「これいいね!栗の良さがある」「おもしろい!」 息が上がる私たちの先頭を行くのは藤森先生です。 活き活きとした表情で、軽快にどんどん進んで行かれます。 「これは栗百本の一番正面のところにしましょう」 先生の頭の中にはこれからできる栗百本の“カタチ”がくっきりと浮かび上がっているようでした。

「これいいね!栗の良さがある」「おもしろい!」 息が上がる私たちの先頭を行くのは藤森先生です。 活き活きとした表情で、軽快にどんどん進んで行かれます。 「これは栗百本の一番正面のところにしましょう」 先生の頭の中にはこれからできる栗百本の“カタチ”がくっきりと浮かび上がっているようでした。  最後に忘れられない出会いがありました。 樹齢100年を超えるであろう栗の大木。力強い根から伸びた幹は途中で二股に分かれ、高い高い梢まで続きます。 見上げると、思わず息を飲みました。しばらく言葉が出ません。ただ、じっと眺めていました。 「すごい」 皆が魅せられた瞬間でした。

最後に忘れられない出会いがありました。 樹齢100年を超えるであろう栗の大木。力強い根から伸びた幹は途中で二股に分かれ、高い高い梢まで続きます。 見上げると、思わず息を飲みました。しばらく言葉が出ません。ただ、じっと眺めていました。 「すごい」 皆が魅せられた瞬間でした。  以前は腐りにくく丈夫で加工しやすいという特徴から、建物の基礎や線路の枕木として重宝されてきたという栗材。縄文時代から食材や木材として使われてきたという調査結果もあるほど、「日本の木の文化」において大切な存在だったそうです。 しかし、今では数が少なく手に入りにくいとされています。

以前は腐りにくく丈夫で加工しやすいという特徴から、建物の基礎や線路の枕木として重宝されてきたという栗材。縄文時代から食材や木材として使われてきたという調査結果もあるほど、「日本の木の文化」において大切な存在だったそうです。 しかし、今では数が少なく手に入りにくいとされています。  藤森先生は自身の個性的な建築に何度も栗材を用いてきました。一般的にはまっすぐで枝や節がなく、加工しやすい木材が良いとされますが、先生は「普通だったら捨ててしまうようなやつがほしい」と言います。 自然のまま、山にあるままの姿で切り出してもらうよう業者の方に依頼するそうです。

藤森先生は自身の個性的な建築に何度も栗材を用いてきました。一般的にはまっすぐで枝や節がなく、加工しやすい木材が良いとされますが、先生は「普通だったら捨ててしまうようなやつがほしい」と言います。 自然のまま、山にあるままの姿で切り出してもらうよう業者の方に依頼するそうです。  曲がっている木を「おもしろい」と建築に取り入れてきた藤森先生。今回の視察でその理由が少しだけ分かったような気がしました。 今回出会った栗の木は全て天然のもの。初めから木材として使われるために植林された木でははく、栗の実が土に落ち、芽が出て、大きな木になる。数百年もの物語を感じる、圧倒的な存在感に強く惹かれたのだと思います。

曲がっている木を「おもしろい」と建築に取り入れてきた藤森先生。今回の視察でその理由が少しだけ分かったような気がしました。 今回出会った栗の木は全て天然のもの。初めから木材として使われるために植林された木でははく、栗の実が土に落ち、芽が出て、大きな木になる。数百年もの物語を感じる、圧倒的な存在感に強く惹かれたのだと思います。  木にも遺伝があるのだといいます。「同じように2本並んでいても1本は中が黒、もう1本は赤い」とか。 自然は永い永い時を超えて受け継がれているのだと、当たり前でとても大切なことを教えられました。

木にも遺伝があるのだといいます。「同じように2本並んでいても1本は中が黒、もう1本は赤い」とか。 自然は永い永い時を超えて受け継がれているのだと、当たり前でとても大切なことを教えられました。  自然が営んできた果てしない時間の経過を思うと人間はとてもちっぽけにも感じますが、私たちはここラ コリーナ近江八幡を、次の世代につなげてゆく場所、人と自然が共に生きる場所にしたいと考えています。 ゆったりとした自然の流れに寄り添いながら、永い年月をかけて歩んで行きたいのです。

自然が営んできた果てしない時間の経過を思うと人間はとてもちっぽけにも感じますが、私たちはここラ コリーナ近江八幡を、次の世代につなげてゆく場所、人と自然が共に生きる場所にしたいと考えています。 ゆったりとした自然の流れに寄り添いながら、永い年月をかけて歩んで行きたいのです。  山からの帰り道、先生はさっそくノートを取り出し、鉛筆でスケッチを始めました。 たくさんの栗の木との出会いが、先生のイメージをさらに大きく刺激したようです。 屋根に草が生えたメインショップに続いてみなさまをお迎えするのは、どんなユニークお店になるのでしょうか。 みなさまを「栗百本」にお迎えできる日が待ち遠しいです。こうご期待ください! ※藤森先生に関する過去の記事はこちら。

山からの帰り道、先生はさっそくノートを取り出し、鉛筆でスケッチを始めました。 たくさんの栗の木との出会いが、先生のイメージをさらに大きく刺激したようです。 屋根に草が生えたメインショップに続いてみなさまをお迎えするのは、どんなユニークお店になるのでしょうか。 みなさまを「栗百本」にお迎えできる日が待ち遠しいです。こうご期待ください! ※藤森先生に関する過去の記事はこちら。